Franco Scataglini dal Medioevo a oggi: intervento critico a cura di Alessandro Moscè

- Alessandra Corbetta

- 19 lug 2022

- Tempo di lettura: 18 min

(la luma)

la scialba sustanza

del tempo se imbeve

de luma romanza

da ponte, da greve.

Suspinti dal fluto,

va fiori e radici.

La foce del tuto

sta in mole pendici

Franco Scataglini

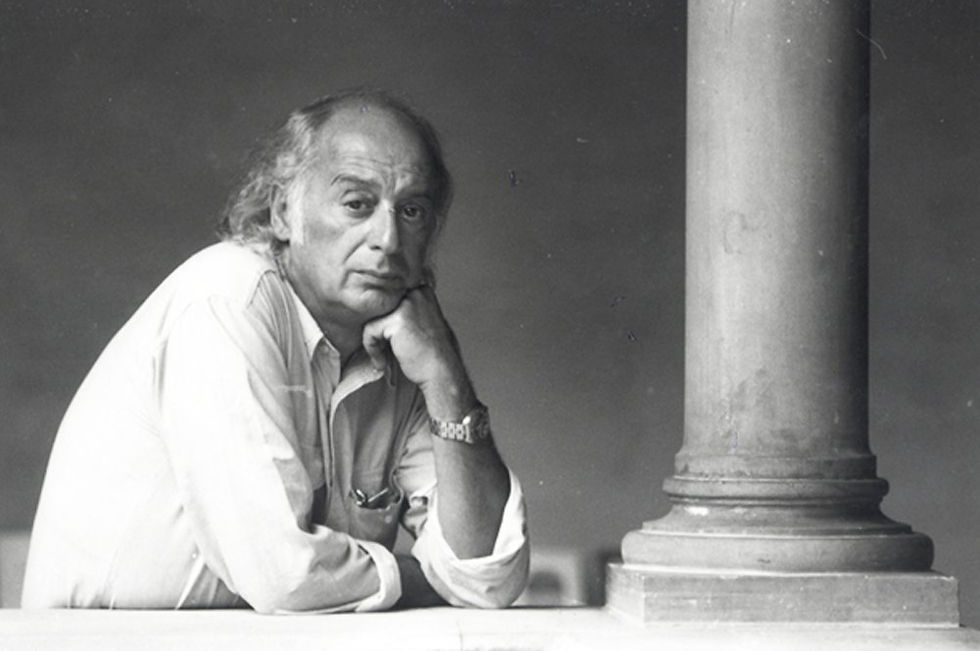

La poesia dell’anconetano Franco Scataglini (Ancona 1930 - Numana 1994), considerato uno dei maggiori interpreti del secondo Novecento (riconosciuto un classico a tutti gli effetti), può essere letta come una rivoluzione melodica imperniata sulla sua neolingua, un dialetto volgare, arcaico e contemporaneo, che nasce dallo sfarinamento del latino e trova uno dei fondamenti nell’Alto Medioevo, nel sonetto di Giacomo da Lentini che depurò il siciliano di elementi municipali per accedere ad una lirica provenzale. Capiamo immediatamente che Scataglini non ha nulla a che vedere con il vernacolo e con una scrittura estrapolata dal linguaggio orale del secondo Novecento, ma che si rivelò ben presto un artigiano meticoloso, un lavorante capace di miscelare il dialetto anconetano con una lingua lontanissima della quale percepì l’eco, che dal Duecento risale fino al Quattrocento, a Baldassarre Olimpo degli Alessandri, poeta e frate francescano, compositore di ballate, sonetti e madrigali. Dunque è la padronanza della lingua nel tempo il plasma che mette insieme gli elementi corpuscolati, compresa la versione straordinaria e complessa del Roman de la rose che muove dal dialetto agontano e dai trovatori della Francia che creavano versi d’amore, armonie di suoni e che veneravano la donna nelle loro rime baciate (non a caso la moglie di Scataglini si chiama Rosellina). E ai trovatori si rifà anche la passione pittorica, con la composizione di quadri acquerellati, ad olio, di creazioni in cui l’artista immagina scene guerresche, figure simboliche, storiche, religiose, surreali. Scataglini è stato inoltre un lettore assiduo dei mistici, nei quali ha colto le linee maestre di una psicologia trascendentale. Ha amato il Cinquecento spagnolo, San Juan de la Cruz, mentre da Jacopone da Todi ha imparato a distinguere la sonorità dalla cadenza del verso.

Scoperto relativamente tardi, fu inserito nel 1987 nell’antologia curata da Franco Brevini per Einaudi Poeti dialettali del Novecento. Ripudiò la raccolta esordiale del 1950, Echi (S.E.V.A., ripubblicata nel 1997 dall’editore L’Obliquo, a cura di Massimo Raffaeli e con uno scritto di Francesco Scarabicchi). Il suo esordio si ascrive al 1973 con E per un frutto piace tutto un orto (L’Astrogallo, prefazione di Plinio Acquabona) sotto la spinta dell’editore e critico anconetano Carlo Antognini, a cui seguirono So’ rimaso la spina (L’Astrogallo, 1977, prefazione di Carlo Betocchi) e Carta laniena (Residenza, 1982, prefazione di Francesco Scarabicchi e postfazione di Massimo Raffaeli. Vinse il Premio Carducci e gli valse l’attenzione critica di Franco Loi, Pier Vincenzo Mengaldo e Antonio Porta). Quindi fu la volta di Rimario agontano (Scheiwiller, 1987, a cura di Franco Brevini), La rosa (Einaudi, 1992, prefazione di Cesare Segre) e El sol (Mondadori, 1995, uscito postumo con un risvolto di Franco Brevini).

Alla meditazione sui poeti affiancò la riflessione sui filosofi Simone Weil e Adorno e sulle pagine teoriche di Paul Klee, che tra costituì un riferimento importante, con i bizantini, per l’attività pittorica. Negli archivi rimangono una lunga conversazione con il regista Stefano Meldolesi, in seguito sintetizzata nel video Esplumeor e due monodie per chitarra e voce recitante dedicategli dal compositore Ennio Morricone.

L’editore Quodlibet ha dato alle stampe l’opera omnia di Franco Scataglini, Tutte le poesie (2022) con un ricco apparato composto dall’avvertenza di Giorgio Agamben (per il quale “questa pubblicazione segna una data nella storia della poesia italiana contemporanea”), dalla prefazione di Pier Vincenzo Mengaldo, da un saggio introduttivo del curatore Paolo Canettieri e da un corposo glossario. Una riproposizione necessaria dato che le raccolte di versi, nessuna esclusa, sono pressoché introvabili e che la marginalità geografica non ha di certo favorito la conoscenza di Franco Scataglini nei grandi centri, nonostante il proficuo impegno specie di Massimo Raffaeli e Francesco Scarabicchi e la nascita di un centro studi ad opera degli eredi. Tornando all’intera opera è proprio Mengaldo a sottolineare che la lingua italiana non è altro che l’insieme delle varianti esitate dal latino “simili alle onde di un mare in movimento, che incessantemente tremano e s’inarcano secondo il gesto dei parlanti”.

Franco Scataglini nacque nel quartiere di Valle Miano dove scoprì la frugalità della vita familiare, il senso della discendenza popolare, l’origine di un’Ancona proletaria sorta ai primi del Novecento intorno al mattatoio, lasciato, si dice ancora oggi, ai margini di ogni progetto di riqualificazione urbana. Il giovane Scataglini frequentò le scuole di avviamento professionale e per un biennio le scuole industriali. Sulla biografia dell’autore è stato il sodale Massimo Raffaeli, critico e filologo, a darci notizie, compreso lo sfollamento a Chiaravalle durante il secondo conflitto mondiale e la conoscenza, tramite un libro trovato casualmente in una biblioteca circolante, della poesia di Eugenio Montale. Scataglini lavorò alle Poste italiane fino al 1976 e andò anticipatamente in pensione per ragioni di salute (aveva avuto problemi cardiaci). Si appassionò di politica, ma dopo un viaggio in Unione Sovietica con alcuni intellettuali di sinistra, rimase deluso da tanta repressione e si avvicinò ai comitati civici dei democratici cristiani.

Iniziò un percorso di formazione da autodidatta penetrando nella lingua più adatta al suo scrivere (l’idioletto, sostanzialmente una lingua interiore), che non poteva appunto essere l’italiano, limitativo soprattutto di elementi lessicali e ritmici nell’elaborazione delle quartine di settenari e dei sonetti. La lingua si rivelò un’illuminazione a ritroso nei secoli, con la lezione del grande poema allegorico di Guillaume de Lorris, di Jacopone, dei citati Giacomo da Lentini, Baldassarre Olimpo degli Alessandri, di Dante, Leopardi, Saba, Weil, Noventa, Montale, Betocchi, Pasolini, Pound, fino a Penna e Caproni. Scataglini si differenzia da Loi, Bertolani, Baldini, Guerra, Pierro e da altri dialettali del secondo Novecento, per la straordinaria capacità di dare corpo ad una struttura plurilinguista, dal secolo delle romanze fino al presente in un coacervo di immagini sospese nella scelta stilistica e lessicale unita ad una solitaria visione della quotidianità, intinta di una comunicazione di senso, di mistero, di vocazione a riflettere su tutto ciò che rimane irrelato, invisibile, estraneo all’occhio umano. Annotò Franco Brevini su “Filologia antica e moderna” (Università degli Studi della Calabria, Rubettino Editore, 1996) in uno scritto dal titolo “Il giardino di Franco Scataglini”: “In fondo due sono state nell’età moderna le modalità di vivere la condizione del poeta. Una è stata quella dell’angelo caduto, dell’albatro dalle vaste ali, dell’anima sublime vocata ad altri cieli, ma imprigionata nelle contingenze. L’altra è stata la modalità di chi ha creduto che la verità attendesse invece nei triti fatti, nella catena della necessità, nei cupi universi di pece”.

Pertanto alla lingua nazionale, asettica, Franco Scataglini rispose con una lingua sorgiva, vagamente filosofica, intrisa di reminiscenze. Da “Diverse lingue”, in un questionario per i poeti in dialetto (dicembre 1988): “Mi trovo ad usare il dialetto ogni volta si tratti di esprimere un senso affettivo della circostanza. Nei rapporti di prossimità, quindi, soprattutto nelle forme mimetiche, interietive e fatiche della comunicazione. In famiglia, con gli amici, nei vezzeggiativi della relazione amorosa quando la tenerezza è una diversione cauta dell’aggressività erotica. Nel monologo interno della malinconia. Oppure nell’irritazione e nella rabbia quando il ricorso all’immediatezza dell’oscenità verbale è un efficace sollievo. Nelle imprecazioni, quindi. Nella bestemmia, in cui si profila il metafisico del dialetto, il suo modo di confrontarsi con l’assoluto dell’empietà, che afferma Dio in quanto lo denuncia”.

Da E per un frutto piace tutto un orto: “C’è chi lascia un poema / e chi non lascia niente / perché esse muto è ‘l tema / de vive, in tanta gente. // Però te m’hai inganato, / vechio, e pe’ non morí / muto com’eri stato, / m’hai lasciato un giardí”. Scataglini introduce ciò che sarà un tema dominate nella sua poesia e che darà anche il titolo ad una rubrica radiofonica prodotta da Radio Rai Tre regionale, “Residenza”, con i giovani redattori Gianni D’Elia, Massimo Raffaeli e Francesco Scarabicchi, il cui significato è evidente a detta dello stesso Scataglini: “Ho cercato di mettere come si suol dire a punto la premonizione che portavo in me dell’idea di Residenza, e che mi viene da un passo di Adorno in cui esplicitamente si parla di intellettuale residenziale in relazione al rapporto di Kant con la sua piccola Königsberg prefigurante, come in una miniatura, il sogno della conciliazione”. Ancona è la patria poetica, il luogo di un umanesimo di risonanze duecentesche, di un parlare materno in prima e in terza persona. I luoghi della memoria si perdono e si ritrovano in una cartografia dell’anima, in ambienti conosciuti attraversando la quotidianità. Sono luoghi marini e urbani, luoghi domestici, dove si innalza l’amore “con motivi e lemmi del contado o della marineria anconetani” (Canettieri). “M’ha seminato l’vento / in tra le mura antighe: / un arboro me sento / qui davanti a ‘ste righe”. E ancora: “Ce fermamo a parlà. / Sul parabreza opaco / de nebia e de tabaco, / va in fumo la città”. Il sentimento per la donna è sfuggente, va e viene in un’atmosfera che non si apre mai ad un approdo definitivo, ma che segna la via di istanti che non torneranno. Scataglini lo dice apertamente che ogni incontro è dolore, proprio per la fuggevolezza dell’attimo fermato in uno scatto, tra le strade vuote, il grigiore dell’inverno, il mare che alimenta una rabbia sopita “d’angelo e d’animale”. La donna è sovrana “d’un mondo che no’ esiste”.

La rima ABAB rilancia la musicalità del verso e quel piacere, nell’ascolto, dell’uomo che come un cane randagio indugia tra i vicoli e i portoni. Il poeta elabora modelli che non sono mai descrittivi per un fine specifico, ma l’occasione per accendere la memoria e il vuoto, quell’indefinibile costrizione umana racchiusa nella finitudine. Proprio la finitudine, a partire da E se per un frutto piace tutto un orto ci sembra l’altro filo conduttore di una poesia che, come individuò Massimo Raffaeli, “è un grido per la vita distrutta dalle forze convergenti di storia e natura”. L’eros è forse l’antidoto ad una condizione omologata e precaria, ad un’insuperabile sconfitta dell’uomo dinanzi al destino del quale non si conosce la ragione primigenia e ultima. “Quando te godo un grido / me smore ne la boca / - afondo in una cioca / dei tui capelli e rido”. La donna è la testimonianza transitoria di un bene che rasserena, un brandello di quell’anima vitale per la quale l’istante si può trasfigurare in un’eternità nel profondo incrocio di pensieri e spazi impellenti, in un profondo conversare con sé stessi, con il piacere fisico che intervalla la “vita offesa” impressa dalle convinzioni di Adorno, un altro dei filosofi e sociologi punto di riferimento di Scataglini.

E per un frutto piace tutto un orto attinge a schemi metrici precisi, che privilegiano, per lo più, quartine di senari e settenari. Nell’introduzione Plinio Acquabona puntualizzò, a proposito della metrica: “Per Scataglini significa essere riuscito a trovare un ritmo secco che sollecita l’attenzione alla materia, costretta in un’angolazione che esclude decisamente ogni frangia marginale del sentimento, favorendo invece il primo piano, la visuale zumata”.

So’ rimaso la spina segna un punto più alto della prima produzione di Franco Scataglini. Nell’introduzione Carlo Betocchi osservò: “La sua poesia nasce con tutta la sua carne e con tutti gli echi della vita che l’hanno investita, dilettata, tormentata. La parola sorge su dalla carne ventilata del suo paese, del suo mare, delle sue donne. Nasce dal peso, natura, odore, colore, ventura e disgrazia degli oggetti che ha incontrato nel corso della sua vita. In questi incontri si realizza la vera relazione dell’uomo, cosa dell’universo di cui fa parte, e nel cui turbine è preso. Leggendo le sue poesie ho sentito il peso schietto e naturale della sua parola”.

Una pienezza espressiva traduce un repertorio di immagini ventose, nel “mare lustro”, nei “lampi del solustro”, tra suggestioni e una contiguità di stagioni che si dipanano nelle abitudini (“Soto a la pensilina / omini con becace, / se pica la mattina / ‘tra neri spí d’acace”). Un destino di comuni mortali avviluppa tensioni e propositi, vissuti, esperienze, sfumature: Ancona è circoscritta nei “giorni popolari” del mare dei cocali (i gabbiani), nella galla (l’upupa), nella busbana (un pesce dagli occhi grandi), nella corina (il vento di scirocco), nel domo (il duomo di San Ciriaco, “bianco arefito”), nel Colle Guasco, nel carcere demolito, nella fine dell’estate di “boti e spari” ferragostani. Il dire si affida ad una voce che pronuncia le cose affidandosi allo sguardo, alla brezza, al mare adriatico e alle scogliere “nell’ombra dei ochi”, come nella splendida poesia Aria de le ragazete (rima ABBA nelle quartine): “Ondégiane le fiole / al primo sole giacio / coi libri sotobracio / e rosce le papole. // Come dó ali flosce / che ie ‘riva a le scarpe / la lana de le sciarpe / ie careza le cosce”. C’è una disinibita naturalezza in questi versi, una coscienza in parte esposta in un tono ilare. Scataglini abbraccia i suoi luoghi e la sua gente con impressioni e constatazioni all’interno di un vivere che traduce pensieri vigili. Il luogo è all’aperto per una continua sosta nel tempo memorabile che fa da sfondo al lumeggiare della coscienza: “Tuto è corpo d’amore / la tera ‘l cielo ‘l pa / i ucceli de cità / spenati, senz’unore, // gati cessi arboreli / drento l’aiole grame, / l’esse sazi e avé fame, / el còce sui forneli // - ‘st’ora de mezogiorno - / de mile e mile pasti, / i loghi streti e i vasti / liberi dal contorno”.

Ha ragione Enrico Testa, che nel commentare la poesia Scataglini incentrata sulla coesistenza di temi d’amore, rileva che non perde slancio “nella percezione di una verticale caducità dell’esistenza e della trama buia su cui essa si regge”. So’ rimaso la spina conferma la vocazione ad una sinuosità ritmica del verso, all’eleganza della sintassi che nel dialetto acquisisce una viva originalità dispiegata verso i singoli individui e la natura, mai alienata dal contesto locale, nella prospettiva lirica che stabilisce la casualità dell’esistenza, dei suoi accadimenti dove spesso l’uomo è un mero spettatore: “Pe’ l’aria senza vento / macinàvane stanche / framezzo ulivi argento / mile girele bianche”.

Carta laniena (la carta da macelleria che rimanda al mattatoio di Valle Miano) riassume tutti gli aspetti salienti dei libri precedenti e aumenta la misura stilistica e la mobilità dello sguardo e dell’interiorità del poeta che afferra le “cose belle” nella frazione infinitesimale (cara a Simone Weil) e penetra una verità nuda, pura.

Ha osservato Francesco Scarabicchi nella prefazione: “Ogni poeta attinge dalla sua storia, seme per seme; succhi, umori e linfe d’una propria esperienza per non rischiare di dirsi nell’apparenza, per uscire dal mito ed entrare nel corpo e nel cuore dell’uomo che dà conto del suo essere non per rappresentazione, ma per testimonianza d’ogni qui e ora dell’esistenza. Scataglini è colui che meglio e più d’altri ha inverato in poesia ciò che già era vero nella sua vita, proprio partendo dalla notte più oscura dell’anima, da quel nero d’interno che stravolge il senso globale di sé e del mondo, che fa vuoto ogni luogo e annulla identità, rapporti, affetti”.

Da un lato Scataglini riscopre un’estrazione simbolista, dall’altro si insinua nella forza dei luoghi, nell’oggettività delle cose. La meditazione non si sfilaccia mai in labirintici meandri, ma rimane confinata nella fisicità, tra raccordi interiori e ispirazioni universali, tra il non conosciuto e l’inconscio, in segnali epifanici dischiusi negli orizzonti immaginifici, oltre il sensibile tatto. “Dal fondo de la notte / lassa l’erba arvení, / volati i ucceli a frotte / - potato el biancospí. // Vòle, l’intrama gerba, / colmà la spaziatura. / La morte è ‘l cruciverba / che dètta la scritura”.

Non basta sviluppare i sensi, sapere che la finitudine, in fondo, è un procedere lento del e nel tempo, una folgore prima dell’annullamento. Si pensi al fricchettone Paganelli con il camiciotto indiano che si getta dal quinto piano di un palazzo, vittima di un’esistenza magra, sfibrata, da macelleria. Scataglini ha citato spesso il pensiero di Walter Benjamin: “Se la natura è da sempre in balìa della morte, essa è da sempre anche allegorica. Così il significato e la morte sono maturi a compenetrarsi intimamente nello sviluppo storico”.

Il poeta giunge ad una verità terrena e l’obbedienza sta nell’appropriarsene come nell’ontologia di un’immagine filmica, fotografica. Il dolore assaporato nella solitudine e nella relazione con l’altro, l’andamento ragionativo del testo, le associazioni e gli esiti misurati in una specie di oscura tensione nei posti anconetani e della riviera, infittiscono una trama dove il passeggero non svolge mai una parte determinante. La vita piena di rigurgiti, misteriosamente scoppiettante di destini di personaggi anonimi che dicono, che si lamentano, che dibattono, che non demordono, avanza in un’oscurità trasportata anche nei luoghi di perdita, come manifestato nel primo testo della sezione “Ne varietur”: “a / pié del palco (baroca // autodafé) sta, fiolo / severo, scumpartito / dal mondo (el scrime drito / dei capéli). / Un lenzòlo // sul nudo inerme, malva / al culor de le torce / (quando, preso, se stòrce, / se divincola) el salva // da la catura (armasa / in mà de sbiri, spòia / solo de tela). / Sfòia / che, spaurita, fa casa / drento la rena, Marco / se rimanta de notte. / Da lóngo a sfrigi, a botte / l’unto procede”.

Nella raccolta antologica Rimario agontano è contenuta la sezione inedita Laudario per volontà di Franco Brevini, il quale nell’introduzione scrisse: “La natura della poesia come lieto acidente che si stacca dalla pena del vivere si ripropone anche nei testi più recenti, riuniti sotto il titolo Laudario, in cui si prolunga l’immagine del tempo come dimensione dell’adempimento e non dello sciupo già rilevata nel finale di Carta laniena. Oggettivazione totale e sintassi sempre più ellittica, affidata a corto circuiti quasi onirici, risultano i caratteri più evidenti di questa poesia, che sembra incrementare la sua frammentarietà, come di enigmatici reperti scampati ad una catastrofe”.

Scataglini opta per un linguaggio più sciolto, quasi colloquiale, che riveste i versi di una maggiore solennità. Torna la relazione visiva con gli oggetti che accompagna lo spartito linguistico, la parola che interpreta la raffigurazione della realtà, dove s’intersecano un soliloquio e un raggio discorsivo che accorpano anche il sogno. Il codice poetico, tematico e tonale, riempie i testi di ispirazione religiosa e il laudario risplende come una lode alla cittadina di Numana, molto amata dal poeta. L’andamento è spesso poematico tra immagini campestri e miti del passato (Ulisse), tra la Milano del passato, di quando Scataglini era un bambino, e la rappresentazione della guerra, fino all’ultima sezione dove il cimitero celebra l’amore dei trovatori e un rinnovato fluire da una dimensione terrena ad una celeste. “percorse le strade / (no lume o fontana) sconesse de l’Ade, / te al fianco, / Numana // - l’aprodo a la fine / cità dei amanti / (uint-serf come pine / de squali giganti). // Al sole i polpaci, / a l’ombra le spalle: / tienevi i miei braci / per tenero scialle”. Scataglini accenna al “via vai della morte”, ad una sorte che passa, riavvolgendo il nastro, da un senso limite ai primi ricordi, alla Milano “coi viali de stramiga”, “per vie d’arbori neri”. Il cielo sembra un vuoto da riempire, una vastità che suscita domande assolute, che sovrasta l’uomo, così come il solito vento, la nebbia, le banchine, le navi d’oltremare. La poesia tedesco rievoca il conflitto mondiale e come spesso succede è un solo aneddoto ad essere trasformato in lirica: “el modo era lieve, / non ordini dava. / La casta sua breve / per niente spezava // età sopra ai campi / de gràvide mine, / disperso ai acampi / de trupe e latrine”.

La coscienza si riversa nel moto delle cose, in un sentimento dominante. La poesia esplode quando si canalizza nelle impressioni e nelle sollecitazioni, perché non ci sono altri linguaggi che possono somigliarle, che possono sostituire il dialetto antico, gli stilemi di una lingua medievale. Il tempo salvato negli affetti e nelle vicende si riunisce nel comun denominatore di un pensiero tangibile, quello di esistenze minime, marginali. Il verso poetico esce dall’io e si rivolge senza soluzione di continuità all’ascoltatore. Il bisogno di dire è scalfito dal quadro della figurazione, spesso interscambiabile, seriale. Il linguaggio assume allora i connotati della ricognizione e dell’esplorazione. “per le rade sbarrate / ville, geme i culori // sopraffati del lògo, / e Rosa vole i sui / (senza sapé che fògo / è ‘l culore pei bui)”. Oppure: “la scialba sustanza / del tempo se imbeve / de luma romanza / da ponte, da greve. // Suspinti dal fluto, / va fiori e radici. / La foce del tuto / sta in móle pendici”.

Con La rosa Franco Scataglini riscrive il Roman de la rose in un’inedita lingua medievale, dove convivono dialetto marchigiano, latinismi e arcaismi letterari. Scrive Cesare Segre nella prefazione: “Abbiamo a che fare con uno stile elegante e scorrevole, che rifugge dagli scarti bruschi e dalle sorprese; uno stile che ci porta ad un mondo di sogno, anche in senso proprio, in cui nemmeno la lieve ironia ha ripercussioni nella musica. La rosa è proprio agli antipodi di questo stile. Già il settenario è più aspro e costringe a una forte concentrazione semantica; in più, Scataglini lo presenta secondo una fenomenologia variegata, con una sintassi che alterna iperbati o prolessi a un uso frequente delle parentetiche, le serie sincopate di asindeti e le sinuosità degli enjambements. E non stupisce che la misura del settenario sia spesso ridotta al minimo, con versi tronchi efficacemente scazonti”.

La rosa è un romanzo poetico a tutti gli effetti, la tradizione dei primi 1692 versi del Roman de la rose scritti da Guillaume de Lorris, composto da ottosillabi a rima baciata. La seconda parte fu scritta da Jean de Meun, ma non rientra nella traduzione di Scataglini. Ha sottolineato Alessandro Zaccuri su “Avvenire” (6 maggio 2022): “Poeta dapprima per pochi, se non per pochissimi, aveva raggiunto nel tempo una notorietà sempre maggiore, fino all’apice toccato nel 1992 con La rosa. Operazione magnifica e temeraria, per molti aspetti paragonabile a quella pressoché contemporanea di L’Angel di Franco Loi, apparso nel 1994. Se il poema di Loi era l’esito di una mitologia privata, consapevolmente rimodulata in termini di parabola universale, il lavoro di Scataglini si collocava invece nel solco di una tradizione assimilata così profondamente da poter essere trascritta in modo vertiginoso e inatteso”.

Si tratta di un sogno che pervade il giovane intenzionato ad entrare in una fortezza per conquistare l’amore di una fanciulla, la cui rosa nel giardino simboleggia la sessualità. Il poema, dai chiari tratti allegorici, terminerà con il compimento dell’amore grazie all’intervento propiziatorio di Venere e del dio dell’amore, il figlio. Ha scritto Canettieri che “Scataglini ci lascia il piacere di risognare con lui il sogno allegorico e quindi di rivivere da moderni, quell’immagine goticheggiante”. La personificazione del male contrasterà i propositi dell’orto dove è sbocciata la rosa: la l’Odio, la Villania, la Cupidigia saranno allontanati e contrastati con successo dalla Letizia, dalla Cortesia e dal Piacere. Non mancano le variazioni sul tema introdotte da Scataglini, che però rimane sostanzialmente fedele al poema, al sogno sognato, ridestato, riproposto con un lavoro faticoso e di grande valenza linguistica fatti propri con una traduzione di rime dai toni lirici, cantate in un dialetto pluristilistico di verso in verso e di strofa in strofa, rimodellate in una versione funzionale al settenario in un canovaccio di rime baciate, di intensi richiami sonori. “Tuto quel che se sogna / fola è detto e menzogna / ma è tanti i sogni certi / che poi se vede operti / come se sogna e vole / soto al lume del sole. / Macrobio el garantisce / sognà vero sortisce, / el prova la visione / sucesa al re Scipione”.

Scataglini torna al suo Medioevo, ad un romanzo che Dante Alighieri conosceva e che probabilmente, nella decantazione della donna, costituì per il fiorentino una lettura importante nella concezione dell’amor cortese. I temi trattati da Guillaume de Lorris sono la conoscenza, il desiderio, l’eros, un universo di tentazioni sospinte dalla primitività umana a cui fanno da contrappeso la ragione, il tormento, gli ostacoli che l’uomo incontra nelle malelingue, nell’invidia, nei falsi sembianti che contrastano l’umana passione. “Desiai una rosa, una / da spicà su l’impruna / ma saría stato dolo / pel signore del brolo. / Soto al lume del cielo / bocioletti col velo / c’era ‘ntra folti stoli / dei più gonfi bocioli”.

El sol è considerato da molti critici il vero capolavoro di Franco Scataglini (la raccolta venne pubblicata postuma). Fu preceduto da un elaborato dal titolo La tortora quinaria, il cui scopo è quello di dare una vaga forma alla morte, seppure la si avverta come un’entità evanescente. El sol è il sole che splendeva sulla campagna, nei dintorni di Ancona, ma anche e soprattutto il S.O.L., la fabbrica dei poveri, società di ossigeno liquido, che sorgeva a Chiaravalle e che chiuse i battenti durante la guerra nella ritirata dei tedeschi che smantellarono la struttura. In questi versi autobiografici il poeta torna sui suoi passi e rivive le brutture del secondo conflitto mondiale con le navi e i cacciatorpedinieri della marina militare, i bombardamenti ad Ancona, lo sfollamento, il dopoguerra, il mattatoio di Valle Miano, l’utopia, il disincanto, il dolore, la centralità della famiglia, il vuoto dell’esistenza umana e il rimpianto per tutto ciò che non torna, nonché il valore del ricordo e l’ingiustizia della storia, anche in ragione della visita a Praga e ad una Russia autunnale, grigia, sottomessa, un po’ spettrale, che allontanò il poeta da convinzioni politico-ideologiche. E ancora la ferrovia dove lavorava il padre, le canne, la chiesa, il rione dove giocava da bambino, le mura di un’Ancona stremata dall’occupazione. Siamo dinanzi ad un romanzo di formazione in versi con quartine di settenari a rime alternate. Ha osservato Daniele Piccini: “Questa lingua, che attraverso la sua compattezza e durezza esprime il mondo rappresentato senza sbavature, sembra scolpita o intagliata nel legno”.

“Mezo ai colli avallato / altro mio logo quello / suburbano, lasciato / pel Sol: era el macello, / la ferrovia, le canne, / le mura papaline / del forte, le capanne / de foie, el vechio cine // rionale de la chiesa, / la casa, la stanzetta, / Elvio acanto, la resa / al sonno, ‘nt’ una stretta”. Riecheggia spesso la figura della madre, la sua “boca morsa”, una via di dolore che finisce dove anche il vento non soffia più in un altrove sognato. Il mondo intero è metaforicamente intravisto nel velo davanti al fiorire di un albero, come fosse una filigrana che si guarda in controluce. Non è mai la cronaca ad entrare in questi versi, bensì una scomposizione di scontri e tensioni in atto, che si cerca di eludere ripudiando ogni sopruso. Ecco allora che ogni luogo può diventare idealmente metastorico, contro ogni invettiva e in favore di rinascite visionarie. Una certa fraternità si impadronisce del verso e la salvezza e l’incolumità appartengono al tempo rinnovato che si spegne e si riaccende ad ogni passaggio stagionale. La realtà non coincide solo con una scena esteriore, ma con un’identità scavata, in un pathos dolce, disperso, in un’esperienza purificata, in una luce di passione che si contorna di ombre, di graffiti. “Vite in cattività / soto a scavate fosse / de cielo che non sa / mutamento, rimosse // dal lume, non dal peso / del mondo che coercisce, / ombre dal sonno ofeso / chi mai ve risarcisce? // Preme con forza come / un retagio esclusivo / l’andà cercando el nome / con el gesto inflessivo // d’una penna tenuta / come una lama sbrisa / contro l’oscura muta / verità che se glisa”. E infine il mare che ondeggia di frumento, di “dulceza e nostalgia”, appesantito da una domanda struggente: “chi rivedrà più el vento?”.

Il volume edito da Quodlibet presenta anche testi mai editati in un volume, poesie sparse, canzonette sperimentali conservate nell’archivio privato dell’autore, epigrammi, testi dedicati, tra gli altri, alla moglie Rosellina. “Agosto il mese nostro / quando la bella e il mostro / leggevano Montale / soli, dentro uno studio / - dolcissimo interludio - / lei s’accollò il suo male”. Molto intenso il testo datato 22 settembre 1983: “Ho visto in fondo al mio cuore / che io, Franco Scataglini, non ho / paura di morire / perché io so che giorno per giorno / impallidisce dentro di me / un pigmento della mia vita e si colora // un pigmento della mia morte: // ma il mio amore è il coniglio trepido, / il mio amore per te, / la piccola creatura di pelliccia / - che vuol essere sempre”.

In questi versi si avverte l’influsso di Carlo Betocchi, nonché le argomentazioni sulla natura e su brandelli di vicende, sulla figura dell’io nella domesticità, nel sensibile repertorio dell’eros, delle verità totali, delle parole assolute. Secondo Scataglini il processo della scrittura è un’approssimazione non si sa a che cosa, in quanto l’oggetto (o il soggetto) non si può materializzare. Spesso è un impulso a trovare la propria forma. Una poesia non può essere fatta esclusivamente di ratio, non è sintetizzabile, scomponibile e ricostruibile come si fa in un laboratorio. In un’intervista rilasciata a Davide Rondoni (“clanDestino”, ottobre/dicembre 1992) Scataglini precisò: “La scelta dialettale non va né esaltata né depressa. Ciò che dà conto della sua validità è l’esito da cui non si può prescindere. Io non potrei capire niente di me e della vita se non avessi scritto poesie. Se poi l’altro, attraverso la mia scrittura, fa la stessa esperienza, io ne sono felice”.

Italiano: Un Universo Ampio Dove lo Stile Italiano Incontra Niche InternazionaliL'ultimo gruppo raccoglie negozi online internazionali (spesso in inglese) e alcuni siti italiani con un tocco mediterraneo. Qui trovi un'ampia gamma di prodotti: casa & decorazione, moda, sex toys, gioielli e prodotti esoterici. L'Italia contribuisce con il suo senso del design e della dolce vita, mentre il segmento “globale” si rivolge a un pubblico mondiale.Negozi ItalianiCiabatte.shop: Ciabattine o sandali in stile italiano, per il comfort a casa.Cappellino-Neonato.shop: Cappellini per neonati (Italia).Applique-da-Parete.shop: Applique da parete, per illuminare con design italiano.Orologio-da-Parete-Vintage.shop: Orologi da parete vintage, con charme retrò.Negozi Internazionali (Inglese o Multilingue)Orgone-Pyramid.shop: Piramidi orgone (esoteriche), per meditazione o lavoro energetico.Stress-Ball.shop: Palline anti-stress, classiche per ufficio o casa.AnalPlug.shop, AnalPlugs.shop, Anal-Dildo-Shop.shop: Una serie di negozi focalizzati sui sex…